“Dankbar bin ich für…” – was lässt sich da überhaupt aufzählen am Ende eines Jahres, das so oft Anlass gegeben hat für Sorge, Enttäuschung und Zorn?

Was derzeit an den Grenzen Europas an Menschenrechtsverletzungen geschieht, verschwindet zwar hinter immer wieder neuen Empörungswellen leicht aus dem Blickfeld – darf aber nicht länger nur ein unbequemer Punkt auf der noch nicht bearbeiteten Tagesordnung bleiben. Die enttäuschenden Verhandlungsergebnisse zu Klimafragen sind unbegreiflich angesichts der akuten Bedrohung, die offenbar immer noch nicht ernst genug genommen wird. Und die tückische Einflussnahme rechtspopulistischer bis rechtsextremer Meinungsmacher und Bewegungen, die keine Gelegenheit auslassen, um vor allem in den sozialen Netzen jeden Aufreger für ihre Interessen und für eine rasant wachsende Präsenz zu nutzen, ist alles andere als harmlos.

Die Hoffnung sieht, was sein und was werde kann

Wenig Grund also, um dankbar zu sein? Oder gerade deshalb ein Grund zum Danken – um sich eben nicht von der lähmenden Resigination auf den Zuschauerbänken anstecken zu lassen?

Ein zweites Mal lasse ich mich inspirieren von Fulbert Steffensky*, der zu Bedenken gibt:

“Vielleicht muss der zynisch werden, der viel weiß, aber aus der Rolle des Betrachters nicht herauskommt. „Der Beobachter sieht nichts,“ heisst es bei Johannes Bobrowski. Der resignierte Beobachter sieht, was ist, und ist geblendet von der Gegenwart. (…) Die Welt und der Lauf der Dinge leuchten dem nicht ein, der nur Zuschauer ist. Einem Hungernden zu essen zu geben, einen Kranken zu waschen, ein Kind zu trösten, vor einem Giftgaslager die Straßen zu blockieren, gegen die Zerstörung des Klimas zu arbeiten, das hat seinen Sinn in sich selbst. An dieser Arbeit nagt der Zweifel weniger als an der Seele des reinen Zuschauers.”

Die Auseinandersetzung mit dem, was ist, ist also vor allem eine Frage an die eigene Haltung zu den Dingen: Aus einer sicheren Distanz heraus zuschauen und sich empören? Oder berührbar bleiben und immer wieder neu nach Handlungsmöglichkeiten suchen – und seien sie noch so begrenzt?

Wenn dort, wo der Sinn offenbar und spürbar wird, eine not-wendige Veränderung möglich scheint, kann selbst das mögliche Scheitern nicht sinnlos sein.

Steffensky dazu: “Es braucht Mut zur Hoffnung. Sich zu erschöpfen in Ohnmachtsgefühlen, dazu braucht man keinen Mut. Zum Mut und zur Hoffnung braucht es die grössere Liebe. Mut ist nicht eine Art natürlicher Vitalität und Unverwüstlichkeit. Mut wird den Gefahren abgerungen. Der Wortstamm von „Mut“ sagt uns, dass es nicht um eine formale Stärke geht. Das mittelhochdeutsche „muot“ bedeutet. Sinn, Geist, das Innere, das Herz des Menschen. „Herz“ steckt in dem französischen Wort courage, das wir mit Mut übersetzen. Die Voraussetzung des Mutes ist also, dass ein Mensch mit etwas identifiziert ist; dass er ein Herz und ein Gemüt für etwas hat; dass sein Geist auf etwas gerichtet ist und dass er etwas liebt.”

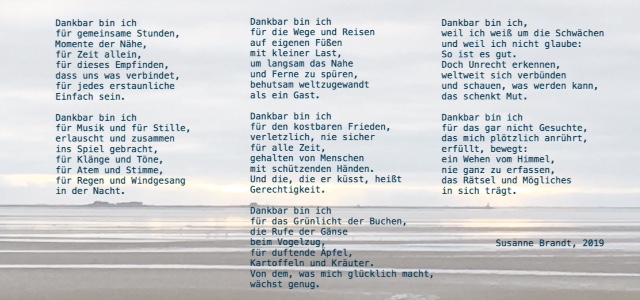

Letztendlich geht es bei dieser Ausrichtung und Liebe um eine lebendige Weltbeziehung, wie sie auch Hartmut Rosa mit seinen Überlegungen zur “Resonanz” beschreibt. Und irgendwann stellt sich dabei tatsächlich ein Gefühl von Dankbarkeit ein – nicht als wertendes Urteil aus der Zuschauerperspektive, das nach strenger Prüfung bestätigt: Ja, so ist es gut.

Die Dankbarkeit, die in einer lebendigen Weltbeziehung entsteht, rechnet nicht auf. Sie freut sich an Bildern, Wahrnehmungen und Erinnerungen, schöpft aus Erlebnissen und Begegnungen und klammert auch das Schmerzliche und Unvollkommene nicht aus.

Susanne Brandt

*zitiert aus: Dr. Fulbert Steffensky: Was unsere Hoffnung nährt. Vortrag am 11. Juni 2016 auf dem 7.Ostfriesischen Kirchentag in Rhauderfehn